Модернизация красной армии 30 годы. Техническая модернизация вооружённых сил ссср перед второй мировой войной

Ее солдаты и офицеры символизировали мощь относительно молодого Советского государства, буквально за несколько лет превратившегося из разоренной войнами, нищей аграрной страны в индустриальную державу, способную, как казалось, постоять за себя. Во-вторых, это был один из наиболее обеспеченных слоев населения.

Например, инструктор авиационного училища, кроме полного содержания (обмундирование, обеды в столовой, транспорт, общежитие или деньги на аренду жилья), получал очень высокую зарплату — около семисот рублей (буханка белого хлеба стоила один рубль семьдесят копеек, а килограмм говядины первого сорта — двенадцать рублей). А ведь в стране карточную систему распределения продовольствия отменили только в конце 30-х годов.

Трудно было купить более или менее приличную одежду. Зимой люди носили «перелицованную», то есть переделанную из старой, еще дореволюционной, одежду, летом щеголяли в старой красноармейской форме или надевали полотняные брюки и парусиновые туфли. В городах жили скученно — по пятьдесят семей в бывших барских квартирах, а новое жилье почти не строилось. Кроме этого, для выходцев из крестьянской среды служба в армии давала шанс повысить свое образование, овладеть новой специальностью.

Вспоминает командир танка лейтенант Александр Сергеевич Бурцев: «Каждый из нас мечтал служить в армии. Я помню, после трех лет службы из армии возвращались другими людьми. Уходил деревенский лопух, а возвращался грамотный, культурный человек, отлично одетый, в гимнастерке, в брюках, сапогах, физически окрепший.

Он мог работать с техникой, руководить. Когда из армии приходил служивый, так их называли, вся деревня собиралась . Семья гордилась тем, что он служил в армии, что стал таким человеком. Вот что давала армия». На этом фоне легко воспринималась пропаганда о непобедимости Красной Армии. Люди искренне верили, что «врага будем бить малой кровью на чужой территории».

Грядущая новая война — война моторов — создавала и новые пропагандистские образы. Если десять лет назад каждый мальчишка представлял себя верхом на коне с шашкой в руке, мчащимся в стремительной кавалерийской атаке, то к концу 30-х годов этот романтический образ был навсегда вытеснен летчиками-истребителями, сидящими в скоростных монопланах, и танкистами, управляющими грозными приземистыми боевыми машинами.

Пилотировать истребитель или расстреливать врага из танковой пушки в будущей неизбежной войне было мечтой тысяч советских ребят. «Ребята, айда в танкисты! Почетно же! Едешь, вся страна под тобой! А ты — на коне железном!» — вспоминает командир взвода лейтенант Николай Яковлевич Железнов.

Летчики и танкисты даже внешне отличались от основной массы военных. Летчики носили униформу синего цвета, а танкисты — серо-стального, так что их появление на улицах городов и поселков не оставалось незамеченным. Они выделялись не только красивой униформой, но и обилием орденов, в то время бывших огромной редкостью, потому что были активными участниками многих «малых войн», к которым СССР имел тайное или явное отношение.

Их прославляли в фильмах — таких, как «Горячие денечки», «Если завтра война», «Истребители», «Эскадрилья номер пять» и др. Романтичные образы танкистов и летчиков создавали такие суперзвезды советского кино, как Николай Крючков, Николай Симонов. Крючков в «Трактористах» играет демобилизовавшегося танкиста, для которого «на гражданке» открыты любые дороги. Ключевой момент фильма — рассказ его героя, Клима Ярко, колхозникам о скорости и мощи танков.

Картина завершается сценой свадьбы танкиста и лучшей девушки колхоза. В финале вся свадьба поет популярнейшую песню тех времен: «Броня крепка и танки наши быстры». «Горячие денечки» рассказывает о танковом экипаже, остановившемся для ремонта в деревне. Главный герой — командир экипажа. Он — бывший пастух. Только служба в армии открыла перед ним широкие перспективы. Теперь его любят самые красивые девушки, на нем роскошная кожаная куртка (до середины 30-х годов советские танковые экипажи носили черные кожаные куртки из «царских» запасов). Разумеется, в случае войны герой будет громить любого врага с той же легкостью, с какой покорял женские сердца или достигал успехов в боевой и политической подготовке.

А. Драбкин. Я дрался на Т-34

Теоретики марксизма (Карл Маркс и др.) и те, кто проводили в России идеи коммунизма (В.И.Ленин, Л.Троцкий, Каменев, И.Сталин, Ф.Дзержинский, Я.Свердлов и др.), были людьми сугубо гражданскими. Они были очень далеки от понимания практического значения армии в жизни государства, хотя совершенно правильно считали, что "…Всякое государство появляется там и тогда, где и когда появляются отряды вооруженных людей для защиты интересов господствующего класса".

Маркс предлагал заменить армию всеобщим вооружением народа. Он полагал, что при нападении врага на коммунистическое государство рабочие и крестьяне берут в руки оружие, собираются в отряды, выбирают себе военных руководителей, отбивают нападение врага и вновь возвращаются к своим станкам и нивам.

Исходя из этого марксовского тезиса, большевики и принялись сначала разлагать, а с приходом к власти и ликвидировать армию российского государства. Одновременно с весны 1917 года они стали создавать отряды вооруженных рабочих под названием "Красная Гвардия". Рабочие набирались в Красную Гвардию на добровольных началах. Это была первая система комплектования новой армии, армии большевиков. Командирами отрядов выбирались или назначались военно-революционным комитетом коммунистической партии (ВРК) из числа бывших солдат, унтер-офицеров, офицеров царской армии. Общее руководство этими отрядами в Петрограде осуществлял ВРК, в других городах местные организации коммунистической партии.

Однако с победой социалистической революции 25 октября (7 ноября) 1917 года стало стремительно нарастать вооруженное сопротивление противников большевиков. Кроме того, страна по-прежнему находилась в состоянии войны с Германией и Австро-Венгрией. Германские войска разворачивали наступление. Возникла потребность замены на линии фронта распадающихся частей старой армии новыми частями. Запоздалое осознание новым руководством страны преждевременности ликвидации армии, и призывы большевиков к солдатам и офицерам тающей старой армии держать фронт результатов не давали.

16 января 1918 года ВЦИК и СНК (правительство большевиков) издают декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Принцип комплектования РККА был добровольческий. В РККА принимались только представители эксплуатируемых классов (рабочие и крестьяне). Еще 16 декабря 1917 года был издан декрет ВЦИК и СНК об уравнении в правах всех военнослужащих и выборности командного состава. В феврале 1918 года издается декрет "Об обязательном обучении военному искусству". По этому декрету все трудящиеся были обязаны пройти курс военного обучения. Все это осуществлялось в соответствии с тезисом Маркса о всеобщем вооружении народа.

Тезис Маркса оказался несостоятельным. Создание РККА не шло. Провозглашенная ударная неделя создания РККА под лозунгом "Социалистическое отечество в опасности!" с 17 по 23 февраля 1918 года (эта дата почему-то впоследствии стала праздноваться, как день создания Красной Армии) полностью провалилась.

Объявляется мобилизация в армию членов партии. Запрещается роспуск или самовольный уход бойцов из отрядов Красной Гвардии. Эти отряды объявляются частями РККА. С поздней весны 1918 года запрещается ликвидация сохранивших боеспособность полков старой армии. Они объявляются частями РККА. Так фактически сохраняются лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки, полки латышских стрелков и ряд других частей. Солдат уходящих из этих частей объявляют дезертирами Красной Армии, ловят и расстреливают, а их семьи арестовывают.

Такими приемами правительство Ленина стремительно переходило к принудительному принципу комплектования армии. 29 мая 1918 года объявляется обязательный набор на военную службу в РККА лиц в возрасте от 18 до 40 лет и одновременно создается сеть военных комиссариатов для выполнения этого декрета. Система военкоматов оказалась столь совершенна, что существует и по сей день.

12 июля 1918 года начинается призыв в армию лиц рождения 1893-1897 годов. Объявляется мобилизация в армию членов коммунистической партии. Летом 1918 года в РККА отменяется выборность командиров. Офицеры старой армии мобилизуются в РККА, а их семьи берутся в заложники (в ряде случаев члены семей штаб-офицеров и генералов помещались в тюрьмы). Офицерами старой армии укомплектовали около 35% командных должностей (по другим сведениями до 90%). Всего добровольно или принудительно в Красную Армию был взято 30 тыс. офицеров, 66 тыс. унтер-офицеров и 1мл.200 тыс. ранее служивших солдат. В апреле 1919 года в армию призываются лица рождения 1886-1890 годов. Восстанавливаются военные училища, которые методом краткосрочных курсов готовят командный состав; возобновляют работу военные академии.

После окончания гражданской войны принудительная система комплектования армии сохраняется, но несколько видоизменяется. В 1925 году принимается Закон об обязательной военной службе. Устанавливается ежегодный призыв в армию. Срок службы устанавливается в армии для красноармейцев 2 года, для младшего командного состава авиации и краснофлотцев во флоте 3 года. Для среднего, старшего и высшего командного состава (офицеры и генералы) срок службы устанавливается 25 лет. В армию не призывают лиц эксплуататорских классов (детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов), казаков, кулаков. Происходит постепенное удаление из РККА офицеров старой армии и замена их прошедшими полный курс военных училищ и академий обучения военнослужащими из числа рабочих и крестьян. Прием в военные училища осуществляется на добровольной основе.

В 1935 году разрешается призыв в армию детей казаков.

Закон 1939 года отменяет ограничения на призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают только детей рабочих и крестьян. Не призываются в армию учащиеся институтов и техникумов. Они проходят военную подготовку в учебных заведениях. Выпускникам техникумов присваивается звание лейтенант, а выпускники институтов сразу получают звание капитан и все они зачисляются в запас. Угроза войны, ввод войск в Литву, Латвию, Эстонию, Бесарабию, а затем и начало Второй Мировой войны 1.9.1939 года, начало войны с Финляндией, и возникшая в связи с этими событиями необходимость резкого увеличения численности армии заставили советское правительство провести ряд скрытых, а затем и открытых частичных мобилизаций. В армию были призваны запасники младших возрастов и почти все командиры запаса.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Комплектование армии в военных условиях стало исключительно принудительным. Сначала в июне-июле 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная женщин. Затем ежегодно проводились призывы в армию лиц, достигших 18 лет. Комплектование сержантским составом производилось присвоением сержантских званий умелым и проявивших себя солдатам, краткосрочным обучением в полковых сержантских школах. Комплектование офицерским составом проводилось из выпускников гражданских средних и высших учебных заведений, краткосрочным обучением в военных училищах выпускников школ, солдат и сержантов армии, подготовкой младших лейтенантов при дивизиях действующей армии. Генералы проходили ускоренную подготовку в военных академиях.

После окончания войны армия страны насчитывала более 11 мл.человек, что не отвечало потребностям мирного времени. Начался процесс демобилизации армии. В июле 1945 года из армии были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет и офицеры старше 50 лет. С сентября 1945 года после окончания войны с Японией началось увольнение в запас солдат и сержантов старше 30 лет, а также солдат, сержантов, офицеров имеющих ценные для восстановления народного хозяйства специальности (строители, шахтеры, металлурги, станочники и т.п.) вне зависимости от возраста. В период 1946-1948 годов из армии увольнялись офицеры старших возрастов, не имеющие нормального военного образования, солдаты и сержанты старше 20 лет. К началу 1948 года численность армии снизилась до 2 миллионов 874 тыс.человек.

В период с 1946 по 1948 годы призыва в армию не производилось. Молодежь призывного возраста направлялась на восстановительные работы на шахтах, предприятиях тяжелого машиностроения, стройках. В 1949 году был принят новый Закон о всеобщей воинской обязанности. Призыву в армию подлежали молодые люди в возрасте 18 лет. Призыв производился один раз в год в ноябре-декабре. Срок службы в сухопутных войсках и авиации был установлен 3 года, во флоте 4 года. В военные училища для подготовки офицеров принимались желающие молодые люди (гражданские и солдаты)в возрасте 17-23 года, имеющие среднее образование. В связи с большим количеством молодежи с низким состоянием здоровья (последствия войны) широко практиковалось оставление на сверхсрочной службе на добровольной основе солдат и сержантов. От призыва в армию освобождались студенты институтов. Студенты в ВУЗах проходили военную подготовку, получали звание лейтенант запаса и без службы зачислялись в запас.

В период 1961-65 годы резко снизилось количество юношей призывного возраста (вследствие низкой рождаемости в годы войны). Было разрешено принимать в армию на добровольной основе женщин. С этого же времени для восполнения недостатка в армии младших офицеров стал практиковаться призыв в армию для службы в качестве офицеров на три года (с 1968 г. на два года) выпускников институтов.

В 1968 году срок солдатской службы был сокращен в сухопутных войсках до двух лет, во флоте до трех лет и перешли на два призыва в год (весенний и осенний призыв). Для выпускников институтов, не получивших военной подготовки срок солдатской службы был определен в 1 год.

Эта система комплектования армии без сколько-нибудь значительных изменений просуществовала до момента распада СССР и Советской Армии в 1991-93 годах.

Эта же система комплектования продолжает существовать и в Российской Армии. Ряд введенных в 1985-96 годах в действие законов об освобождении от службы в армии тех или иных категорий молодых людей привел к тому, что ежегодно в армию призывается не более 14% юношей призывного возраста. Этого количества призывников хватает для укомплектования сильно сокращенной по численности армии, но лишает государство подготовленных резервов личного состава. Фактически к концу 1999 года страна не располагает боеспособными частями, достаточными даже для ограниченной военной операции.

В 1996 году президент России издал Указ об отказе от принудительного набора в армию с 2000 года. Комплектование армии должно осуществляться только на добровольной основе (по контракту). Это касается и солдат и офицеров.

Выполнение этого Указа невозможно. Элементарный подсчет показывает, что для комплектования армии по контрактам расходы на оборону следует увеличить не менее чем в сто (!) раз, а это нереально; или же численность армии сократить в сто раз. В этом случае численность армии будет составлять не более чем 10 тыс.человек (для примера это численность милиции одного миллионного города), т.е. менее одной дивизии на всю громадную страну, что также невозможно.

Расчет прост. Сегодня один солдат в месяц получает 18 руб.50 коп. Чтобы молодой человек согласился бы служить добровольно, ему надо положить зарплату уж никак не меньше чем 1850 рублей, т.е. увеличить в сто раз. Где взять на это средства?

К моменту окончания работы над этой статьей в июне 2000г. переход на комплектование всей армии на добровольной основе (по контракту) осуществлен так и не был. Об Указе 1996 года все (ВСЕ!) старательно забыли.

Литература

1. Л.Е.Шепелев. Титулы, мундиры, ордена

2. М.М. Хренов. Военная одежда русской армии

3. О.Леонов и И.Ульянов. Регулярная пехота 1698-1801, 1801-1855, 1855-1918

4. В.М.Глинка. Русский военный костюм VIII-начала XX века.

5. С.Охлябинин. Честь мундира.

6. А.И.Бегунова. От кольчуги до мундира

7. Л.В.Беловинский. С русским воином через века.

8. Приказ МО СССР № 250 от 04.03.1988г.

9. О.В.Харитонов. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Красной и Советской Армии (1918-1945 гг.)

10. С.Дробяко и А Кращук. Русская освободительная армия.

11. С.Дробяко и А Кращук. Гражданская война в России 1917-1922г. Красная Армия.

12. С.Дробяко и А Кращук. Гражданская война в России 1917-1922г. Белые армии.

13. С.Дробяко и А Кращук. Гражданская война в России 1917-1922г. Армии интервентов.

14. С.Дробяко и А Кращук. Гражданская война в России 1917-1922г. Национальные армии.

15. Сборник приказов ВМ СССР "Пособие работнику военкомата" М.1955г.

16. Справочник офицера Советской Армии и Военно-Морского флота. Военное издательство Москва 1964г.

«Русское оружие» - Зерцало. XVII век. Чалдар (конский убор). XVI век. Панцирь чешуйчатый. XI век. Шлем с полумаской и бармицей. XII-XIII века. Колющее оружие. Шлемы. Доспехи из пластин и чешуи. Колонтарь. XIV век. Юшман. XVI век. Тегиляй. XVI век. Лучник. XVI век. Щиты. Мечи и сабли. Лучник. XIII век. Ратник. XII век.

«Герои Отечества» - Осмысление понятия. Герои мирной жизни. Героями не рождаются, героями становятся. Г – гражданин, гордость. Работа в группах. Ими гордится Россия. Стадия вызова – подводящий диалог. Герои России. Валентина Федоровна Чекмарева. Параолимпиада в Ванкувере. Работа со словарной статьёй. Цель. О- особенный.

«Дни воинской славы России» - Тест № 1 по теме «Основы военной службы». Дибич И.И. Удостоен многих русских наград. Барклай-де-Толли М.Б. А ленинградцы тихо плачут. Блестяще воевал с турками и французами. Россия – Русь, храни тебя, храни. О днях воинской славы (победных днях) России. В разные годы был послом России в Константинополе и в Берлине.

«Человек герой» - Соседская Аня в панике назад повернула, Женя в дыму и не заметила. Прикрывая огнём спасение заложников, лично уничтожил одного террориста. Деревянный барак вспыхнул. Террористы немедленно открыли по убегавшим автоматный и пулеметный огонь. - высшее звание в Российской Федерации. План проекта. Какие люди достойны звания герой России?

«Боевые традиции» - Защита Отечества – почетный долг гражданина. Проблема: Почему современные молодые люди не хотят служить в армии? «Технология «Мозговой штурм». Все идеи рассмотрите критически - 3 мин. Передаваясь из поколения в поколение, боевые традиции умножаются, развиваются и живут. Основное правило – никакой критики на первом этапе!

«Героическая история России» - День защитника Отечества – это праздник, который объединяет поколения. Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата. Вооруженные Силы Советского Союза разгромили противника. Дмитрий Донской. Нет чести выше, чем носить русский мундир. Истории героические страницы. Заслуга Дмитрия. Красный флаг реет над поверженным Рейхстагом.

Всего в теме 19 презентаций

В данном параграфе мы рассмотрим процессы, связанные с формированием организационной структуры РККА в 20-е годы ХХ века, то есть с момента ее создания и до наступления 30-х годов, что поможет высветить актуальное положение дел в Красной Армии к моменту наступления интересующего нас периода - эксплицировать основные проблемы с решением которых столкнулась Советская власть в процессе формирования Вооруженных Сил.

В середине 1920-х годов в СССР была осуществлена крупная военная реформа.Результатом данной реформы стало то, что в основу формирования Красной армии был положен территориально-милиционный принцип. Мужское население каждого региона, способное держать в руках оружие, призывалось на определенное, ограниченное время в армейские территориальные части, составлявшие примерно половину численности советской армии. Первоначальный срок службы в рядах армии составлял три месяца в течение года, затем срок службы занимал по одному месяцу в год в течение пяти лет. Основойвоенной системы при этом оставались регулярные кадры. «В 1925 году такая организация комплектования РККА обеспечила 46 из 77 пехотных дивизий, и 1 из 11 кавалерийских». Продолжительность службы в регулярных войсках составлял при этом 2 года. В дальнейшем территориальная система была отменена, с полным переформированием в кадровые дивизии в 1937--38 гг.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) была создана в 1923 - 1925 годах. В последующие годы до началаВеликой отечественной войны был проведен рядреформ, ориентированных на совершенствование боевого потенциала армии: ее оснащение современными техническими средствами, рационализация способов комплектования военных частей людскими ресурсами, поиск наилучшей структуры организации войск.

Первая реформа в советской армии, произошедшая непосредственно после учреждения Красной Армии носила вынужденный характер. Это было обусловленоистощением после первой мировой и гражданской войн - народному хозяйству молодого Советского государства был нанесен существенный урон и Советская Россия не могла выдержать тяжелой нагрузки по содержанию современной боеспособной армии.

Декрет ВЦИК и СНК от 28 сентября 1922 года «Об обязательной воинской повинности для всех граждан РСФСР мужского пола» декларировал подтверждение принципа обязательной воинской службы трудящихся,но при этом призывной возраст изменился - в ряды вооруженных сил сталинабирать с 20-летнего возраста, а не с 18-летнего как это было ранее.

В дальнейшем, с 1925 года призывной возраст вновь был увеличен - до 21 года, что позволило создатьсерьезные резервы рабочей силы, которая могла быть использована для нужд возрождавшегося народного хозяйства.

Происходило значительное уменьшение затрат на содержание армии.Поддержание же ее высокой боеготовности и боеспособности обеспечивалось прежде всего благодаря ущемлению социальной сферы и бытовых нужд военнослужащих.

Этот переход к смешанной территориально-кадровой системе был объявлен Декретом ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 года «Об организации территориальных войсковых частей и проведении военной подготовки трудящихся» был провозглашен переход к территориально-кадровой системе комплектации армии, который стал ключевым в процессе реорганизации Вооруженных сил в мирное время.

«К концу 1923 года на территориальное положение было переведено 20% стрелковых дивизий, к концу 1924 года -- 52%, а в 1928 году -- 58%». Преобладающее значение территориальных частей в составе РККА продолжалось вплоть до второй половины 1930-х годов.

В местных воинских частях, комплектовавшихся по территориально-милиционному принципу, регулярно имелось лишь 16% штатного командного и рядового состава, в то время как основную часть воинского контингента составлял переменный состав -- призванные на военную службу красноармейцы, находившиеся на казарменном положении лишь в краткие периоды учебных сборов.Это способствовало сокращению военных расходов в государственном бюджете и обуславливало увеличение трудовых ресурсов народного хозяйства, однако отрицательно сказывалось на состоянии боеготовности армии.

Содержание Красной Армии было переведено со смешанного денежно-натурального на платный принцип. Красноармеец стал получать 1 рубль 20 копеек вместо прежних 35 копеек в месяц. Произошло повышение денежного содержание для командного состава. Оно было повышено на 38%, однако и с данной прибавкой оно продолжало составлять менее трети нормы денежного довольства бывшей царской армии.

Плачевной была ситуация с денежным содержанием и у командного сoстава запаса, который привлекался для вневойсковой подготовки. Оплата за один учебный час для них составляла 5 копеек. Комсоставу из безработных платили больше - 9 копеек.

Все рядовые территориальных частей, привлекавшиеся на войсковые сборы, должны были обеспечивать себя одеждой, постельным бельем, личными принадлежностями и продовольствием за свой собственный счет.

Значительное сокращение численности советской армии дало возможность, во-первых, сэкономить существенные средства для восстановления и развития разрушенного войной государственного хозяйства, а во-вторых,позволить увеличить ассигнования на реконструкцию и воссоздание оборонной промышленности.

Но и без того тяжелые условия жизни, быта и службы личного состава кадровых войск Красной Армии были сильно ухудшены в социальном отношении.

Казарменный фонд, который был сформирован еще в дореволюционный период из расчета 1,5 квадратных метра на человека, находился в плачевном состоянии - был сильно разрушен и устарел. Государство переживавшая сложные времена попросту не имело средствна его ремонт, либо на создание каких-либо простейших удобств. Даже командный состав Красной Армии находился в тяжком положении связанным с жильем: квартирами было обеспечено только 30%, в то время как остальные размещались или на частных квартирах, или же вынуждены были ютиться по нескольку семей в одной квартире.

Войска остро ощущалинедостаток одежды, в то время, как имевшаяся была низкого качества. Кризисное состояние сложилось с постельными принадлежностями, которыми воинские части были обеспечены менее чем на 50%. «На баню и стирку в месяц на каждого красноармейца выделялось всего по 30 копеек, поэтому ввиду неудовлетворительности санитарных и гигиенических условий существенной оставалась угроза эпидемий».

Норма продовольственного довольствия на одни сутки содержала 3012 калорий, однако она была, в сравнении с нормами европейских армий, ниже оптимальной на 400-500 калорий.

Серьезным минусом было то, что вреформе не нашла должного отражения такая существенная проблема, как трудоустройство и пенсионное обеспечение комсостава, уволенного из рядов армии. Большая часть бывшего армейского состава оказалась безработной и без средств к существованию.

Численность РККА была на 183 тысяч человек меньше, чем во Франции, на 17 тысяч человек меньше, чем у Польши, Румынии и стран Прибалтики вместе взятых.СССР на каждые 10 тысяч жителей содержал 41 солдата, Польша -- около 100, Франция -- 200.

На боеспособности Красной Армии вплоть до самого начала Великой Отечественной войны отрицательно сказывался такой фактор как низкий общеобразовательный и культурный уровень служащих. Ввиду этого в воинских частях в штат вводились учителя, было создано более 4500 «ленинских уголков», в которых бойцы Красной Армии могли проводить свой досуг и заниматься самообразованием.

В армии активно развивалась кружковая, клубная и библиотечная работа, начинавшая игратьзначительную роль в культурном воспитании миллионов будущих защитников отечества. Явственно намечался общекультурный подъем - так, если в 1923 году из библиотек армии было взято для чтения 6,3 млн. книг, то в 1924 году эта цифра выросла уже до 10 млн. книг.

Развитие культурной базы РККА дополнялось тем, что во многих гарнизонах открывались Дома Красной Армии, а сеть киноустановок выросла до 420. В течение двух лет службы в армии в войсках удавалось снизить число безграмотных красноармейцев до 12%.

Стоимость социально-бытовых услуг и сoдержания одного военнослужащего возросла с 1924 по 1926 год на 90 рублей.

В эти годы существенно сокращается число случаев такого воинского преступления как дезертирствo.

В постановлении III съезда Советов Союза «О Красной Армии» в мае 1925 гoда былo выражено одобрение военной реформе 1923 - 1925 годов, а также даны распоряжения правительству o привлечение к активному участию в вопросе усиления обороноспособности страны всех общесоюзных и союзно-республиканских ведомстви общественных организаций.

Съезд постановил поручить ЦИК и СНК провести в 1925--1926 бюджетном году ряд следующих практических мер по увеличению отпуска средств обеспечения РККА:

- -- на улучшение материально-бытового положения армии;

- --количественное и качественное улучшение всех видов довольствия, квартирно-казарменных условий (строительство новых объектов, ремонт старых, оборудование и модернизация казарменных помещений), увеличение квартирно-жилищного фонда командного сoстава с помощью бронирования жилой площади в местах расквартировки войск;

- -- проведение бронирования во всех гражданских учреждениях, предприятиях и заведениях для должностей, подлежащих исключительному замещению демобилизованными из рядов армии и флота и приравниванию их в отношении условий поступления на работу к членам трудовых профсоюзов;

- -- улучшение обеспечения пособиями инвалидов войн;

- -- принятие особого положения о пенсионном обеспечении командно- начальствующего состава армии;

- -- контроль за реальным осуществлением Кодекса льгот для красноармейцев. Данное постановление должно былoсущественно способствовать снятию социально-экономического напряжения в армии.

В результате проведенного в данном параграфе исследования мы приходим к выводу о том, что процесс организации Вооруженных Сил СССР в период после Гражданской войны был связан с рядом существенных проблем. Молодому Советскому государству приходилось лавировать между необходимостью сокращения расходов на оборону, связанной с общим кризисом народного хозяйства и потребностью поддержания боеспособности РККА. В ходе 20-х годов ХХ века армия столкнулась с тяжелыми материальными проблемами, проблемой обеспечения армейских частей. Однако к концу 20-х годов был взят курс на преодоление материального кризиса в армии, на повышение уровня как хозяйственно-бытовой, так и культурной сферы жизнедеятельности боевых частей. Выбранная стратегия в итоге обеспечила поступательное развитие и реформирование Красной Армии в 1930-е годы.

желал обойти острые моменты...» (Очерки истории исторической науки в СССР / под ред. М.В. Неч-киной. - М., 1963. - Т. 3. - С. 384).

4. Бузескул, В.П. Исторический процесс по воззрениям греческих историков [Текст] / В.П. Бузескул // Образование: журнал. - СПб. - 1902, ноябрь. - № 11. - С. 36.

6. Бузескул, В.П. История афинской демократии [Текст] / В.П. Бузескул. - СПб., 1909. - С. 72.

7. Там же. - С. 28.

8. Бузескул, В.П. Характерные черты научного движения в области греческой истории за последнее тридцатилетие [Текст] / В.П. Бузескул // Русская мысль: ежемесячное литературно-политическое издание. - М., 1900. - Год 21. Книга II. - С. 62.

9. Бузескул, В.П. Введение в историю Греции [Текст]: лекции / В.П. Бузескул. - Харьков, 1903. -С. 191, 193.

10. Там же. - С. 297, 298.

11. Там же. - С. 324, 325.

12. Там же. - С. 353-355.

13. Там же. - С. 343.

14. Там же. - С. 106; Он же. История афинской демократии. - СПб., 1909. - С. 407, 408.

15. Бузескул, В.П. Исторический процесс... [Текст] / В.П. Бузескул. - С. 35.

16. Бузескул, В.П. Перикл: историко-критический этюд [Текст] / В.П. Бузескул. - Харьков, 1889. -С. 402, 403.

17. Бузескул, В.П. «Всемирная история» Ранке [Текст] / В.П. Бузескул // ЖМНП. - 1885. - Июль. -С. 241.

18. Там же. - С. 242.

19. Там же. - С. 233.

20. Там же.

21. Там же. - С. 235.

22. Бузескул, В.П. Исторический процесс... [Текст] / В.П. Бузескул. - С. 35.

23. В рецензиях на исследования В.П. Бузескула нередко в числе их неоспоримых достоинств называются те, которые он сам отмечал в сочинениях Л. Ранке и наличие которых с воодушевлением приветствовал в образцовых публикациях зарубежных антиковедов. Так, С. А. Жебелев в рецензии на «Историю Афинской демократии» отмечает: «Везде В.П. Бузескул умел подметить и подчеркнуть существенное и характерное. Везде рассказ течёт плавно и ясно, строго объективно; личность самого автора, его “я” не доминирует над излагаемыми им фактами и соображениями, но и не остаётся подавленным и поглощённым ими. Книга лишена каких бы то ни было тенденций. претензий в пользу автора и в ущерб трактуемому сюжету». Обращается внимание также на «безукоризненность. метода обработки» источников и их основательную проработку, продуманную логику изложения как общих, так и частных вопросов, что позволяет войти “в самую суть исторического построения”» (ЖМНП. - 1909. - Май. - С. 199-204).

В.В. Жарков ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ РККА В 20-30-е ГОДЫ XX ВЕКА

Рассмотрены основные направления организационно-теоретического усовершенствования системы подготовки партийно-политических кадров РККА в 20-30-е годы XX века, дана характеристика изменениям, произошедшим в штатной структуре центральных и местных отделений военно-политических органов; оценены существовавшие формы военноадминистративной системы в СССР.

V.V. Zharkov POLITICAL AUTHORITIES OF THE RED ARMY IN 20-30 OF THE XX CENTURY

The basic directions of organizational-theoretical improvement of the system of preparation of party-political staff of the Red Army in 20-30 years of the XX century are considered, the characteristic is given to the changes which have occured in the regular structure of the central and local branches of military-political authorities; existed forms of military-management system in the USSR are estimated.

Созданный в армии во время Гражданской войны политический аппарат и партийные организации явились активными проводниками влияния партии на красноармейские массы. В период военной реформы произошло дальнейшее укрепление политорганов.

Одним из основных мероприятий, проведенных во время военной реформы, было сокращение штата Политического управления с 894 человек на 1 января 1922 г. до 118 человек в ноябре 1924 г.

28 марта 1924 г. Политуправление Реввоенсовета было переименовано в Политическое управление РККА (ПУРККА). Права и обязанности данного управления были четко определены Положением о ПУРККА, утвержденным 7 сентября 1925 г.

Главной задачей ПУРККА являлось «руководство партийной, политической и политико-просветительной работой во всех частях, учреждениях и заведениях РККА, а также военно-политической подготовкой трудящихся, проходивших военное обучение вневойсковым порядком на территории СССР».

Политическое руководство ПУРККА осуществляло через политорганы округов, флотов, армий, дивизий и т.п. На политорга-ны возлагалась полная ответственность за воспитание и боевое сплочение личного состава. В принятом на XIV Съезде партии в декабре 1925 г. новом Уставе партии впервые введен раздел «О парторганизациях в Красной Армии», который окончательно закрепил структуру, права и обязанности партийных и политических организаций.

Как отмечалось ранее, в результате военной реформы улучшилась организационная структура Красной Армии, ее боевая и политическая подготовка, что повлияло и на развитие политорганов.

К 1 апреля 1925 г. политический состав РККА насчитывал 14 807 человек (средний состав - 9 572, старший состав - 3 837, высший состав - 1 398 человек), что составляло 20,3 % общей численности начсостава и 2,9 % всего личного состава РККА.

Все более актуальной становилась необходимость установления единой для всей армии системы подготовки политсостава в войсках. Приказом ПУРККА № 139 от 23 июля 1925 г. было принято к руководству «Положение о единой системе текущей подготов-

ки политпросветработников РККА». Согласно этому документу подготовка политработников в войсках разделялась на два вида:

Первая, повседневная (инструктивные и методические совещания всех типов);

Вторая, периодическая (семинары работников различных категорий в ротном, полковом и гарнизонном масштабе).

Положение четко определяло мероприятия, их периодичность по всем видам текущей подготовки в каждом звене .

15 марта 1926 г. Приказом ПУРККА № 3 была впервые введена единая дифференцированная система военной подготовки политического состава .

К началу 30-х гг. в армии существовали серьезные проблемы, которые необходимо было срочно решать. Готовность Красной Армии была на недостаточном уровне. В Постановлении Реввоенсовета СССР от 8 января

1930 г. отмечался ряд таких проблем:

Во-первых, несоответствие системы комплектования мирного и военного времени, несоответствие дислокации мобилизационных контингентов дислокации войск;

Во-вторых, неудовлетворительная боеготовность отмобилизованных частей;

В-третьих, недостаточное обеспечение мобилизации тыловых частей и учреждений .

Существовали недостатки и в системе политической работы, а частности в работе политорганов. Все вышеперечисленные мероприятия, проведенные военным руководством страны в 20-е гг., были недостаточны для поднятия идейно-воспитательной работы до необходимого уровня. Поэтому перед руководством страны открыто стояла задача совершенствования и усиления политической работы в войсках.

ЦК ВКП(б) постоянно изучал ход и результаты политического воспитания воинов, подводил итоги этой работы и намечал новые задачи. За короткое время был принят ряд постановлений, касающихся политической работы в РККА. Так, 30 октября 1928 г. увидело свет постановление «О политикоморальном состоянии Красной Армии», 25 февраля 1929 г. - «О командном и политическом составе РККА» и др.

В первом постановлении ЦК ВКП(б) отмечалось, что на практике возникают кон-

фликты между командирами и политработниками. Эти трения являлись результатом недостаточно четкого разделения функций командно-политического состава. Также в постановлении были выдвинуты предложения по усилению всей системы воспитания в Красной Армии, особенно ее командного и красноармейского состава.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1929 г. «О командном и политическом составе РККА» говорилось: «Центральный Комитет предлагает политорганам, партийным организациям и партийному начсоставу Красной армии в условиях нынешнего периода с особой последовательностью продолжать воспитание Красной Армии, ее командного и красноармейского состава в духе беззаветной преданности Советской власти, бдительности и классовой непримиримости» .

Это требование партии легло в основу приказов и директив наркома обороны и начальника ПУРККА. Например, в директиве ПУРККА «О воспитательной работе и политических занятиях с красноармейцами и младшими командирами РККА в 1939/40 учебном году» говорилось, что главной задачей подобной работы является воспитание пламенного патриота социалистической Родины, беспредельно преданного делу партии, политически грамотного, готового в любую минуту с достоинством и честью защищать с оружием в руках нашу великую Родину .

Для практической реализации данной директивы ЦК ВКП(б) обязал провести ряд мероприятий, целью которых являлось:

а) обеспечение роста военного и политического уровня начсостава Красной Армии, укрепление рабочего и партийного ядра в комсоставе;

б) усиление внимания к укомплектованию военных школ квалифицированными кадрами, улучшение учебного процесса и повышение общеобразовательной подготовки кандидатов в вузы;

в) повышение политического воспитания младшего командного состава;

г) укрепление партийно-политического воспитания и военной выучки политсостава .

В 1929 г. были подведены итоги за восемь последних лет по подготовке и воспитанию командного состава, которые были определены в постановлении ЦК ВКП(б) от 15

июля 1929 г. «О состоянии обороны СССР». В нем говорилось: «В настоящее время Красная Армия имеет надежный, политически устойчивый, классово выдержанный, с хорошими боевыми качествами начсостав. Это явилось результатом тщательной чистки начсостава от чуждых, политически неустойчивых и антисоветских элементов благодаря напряженной работе по классовому отбору, воспитанию, переподготовке и поднятию его политического уровня» .

В партийно-политических документах того времени постоянно подчеркивалось, что развитие политорганов в армии и флоте, партийных и политических организаций Вооруженных Сил происходит в правильном направлении и без особых проблем.

На самом деле, проблем было более, чем достаточно, и они серьезно затрудняли решение задач обучения и воспитания личного состава.

Наиболее серьезной проблемой являлся значительный некомплект политсостава. Это было обосновано снижением статуса политработников, которые после введения в РККА единоначалия становились только помощниками командиров-единоначальников (а не равноправными соуправителями - комиссарами, как раньше).

Большая часть политработников, в достаточной мере овладевшая военным делом, постепенно переходила на командную работу. Эту убыль политсостава не поправил совокупный выпуск всех политических военноучебных заведений СССР. Серьезный ущерб политорганам был нанесен в связи с переходом на командные должности квалифицированных политработников с большим стажем политической работы.

Только в 1931 г. на командные должности были назначены 843 политработника. В том числе: 800 человек - командирами рот, батарей; 33 человека - командирами полков и батальонов; 10 человек - командирами дивизий, бригад, начальниками военных школ.

Кроме того, 180 политработников, готовясь перейти на командную работу, поступили в высшие военные учебные заведения соответствующего профиля .

Новые требования к политической работе и политработникам предъявляли перевооружение и оснащение Красной Армии новой техникой. Начальник ПУРККА Я. Б. Га-

марник писал: «... надо ухватится за важнейшее звено - за технику. От армии, больше чем когда бы то ни было, надо требовать -овладеть техникой, научиться управлять ею, все выше поднимать техническую культуру бойца, командира и политработника» .

Низкий уровень технической грамотности политсостава приводил к тому, что организация политической работы в технических и специальных войсках была также на низком уровне. Опыт маневров 1929 г. показал, что, как правило, политотделы, которым придавались в политическое обслуживание спецчас-ти, руководили ими очень слабо, а в отдельных случаях (на некоторых этапах боевой обстановки) и вовсе не руководили. Как отмечалось в обзоре итогов учебно-тактической подготовки за 1929 г. в Белорусском военном округе, политотделы не учитывали особенности работы в танковых и механизированных частях и соединениях.

В ходе тактических занятий и маневров политорганы не успевали выполнять свои функции из-за быстроменяющейся обстановки. Слабой была и их связь со штабами соединений. Нередко политорганы во время учений посылали в моторизированные части инструкторов, недостаточно знакомых с боевой техникой. Все это значительно снижало уровень влияния на личный состав в процессе боевой подготовки.

Сложилась такая обстановка, что к началу 1930 г. имели военное образование только 76,5% высшего комсостава, 85,6% - старшего, 66,7% - среднего. С политическим образованием дело обстояло еще хуже: его имели 70,2% высшего состава , 54,3% -старшего комсостава, 46,1% - среднего комсостава.

Общий уровень военно-теоретической подготовки политсостава был низким. Это было связано со снижением требований к поступающим в военно-политические учебные заведения. Часто применявшийся ограниченный срок обучения также снижал уровень военной и политической подготовки молодых политработников. По данным ПУРККА, выпускники военно-политических училищ, курсов имели низкий профессиональный и военно-технический уровень подготовки .

12 декабря 1929 г. ПУРККА издало директиву «Готовиться к политработе в боевой обстановке», в которой говорилось: «Осенние

маневры в округах показали, что партийнополитический аппарат не смог быстро перестроить всю работу в соответствии с характером и условиями походно-боевой обстановки. Политаппарат не достиг необходимой мобильности, значительная часть политорганов и партийных организаций не обладает достаточными навыками для быстрого перестроения работы в связи с резко меняющейся оперативно-тактической и политической обстановкой в бою».

В приказе Реввоенсовета № 80 от 24 октября 1930 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1929/30 учебный год» отмечалось: «Политорганы и организации не подошли еще в плотную и конкретно к вопросам боевой техники. В результате - незнание тактических свойств технических средств и неумение соответственно построить политработу» .

На повестку дня был поставлен лозунг (для политорганов) «повернуться лицом к военной технике означало, прежде всего, мобилизовать командный и политический состав на глубокое изучение оружия и техники»

Не случайно в феврале 1930 г. для всех политработников был установлен минимум военных знаний. По докладам в ПУРККА, к концу 1931 г. подавляющее большинство политработников наземных войск успешно сдали экзамены за полный курс военной школы. На самом деле, количество аттестованных было невысоко, так, например, в Уральском военном округе это было 65% всех политработников, в Северо-Кавказском - 60%, в Белорусском - 48% и Ленинградском - 45%.

В постановлении ЦК ВКП(б) «О командном и политическом составе РККА», принятом 5 июня 1931 г., говорилось: «Отмечая, что за последний период достигнуты некоторые, но пока еще недостаточные успехи в военной подготовке политсостава, ЦК считает совершенно обязательным дальнейшее решительное повышение его военных знаний»

Предлагалось в короткие сроки решить поставленную задачу. В газетах и военных журналах систематически публиковались статьи, разъясняющие требования техминимума, велся постоянный контроль за сдачей зачетов.

Реализация требований данного постановления привела к тому, что к середине 1932 г. почти все политработники освоили

установленный для них минимум военных знаний .

Следующей проблемой, серьезно затруднявшей достижение высокого качества политработы в 30-е гг. XX века, являлась крайне низкая обеспеченность органов военного управления, войск и военно-учебных заведений политработниками с высшим образованием. Военно-политическая академия выпускала менее 100 политработников в год (1929 - 93, 1930 - 62, 1931 - 76 человек с высшим образованием необходимого характера) .

Этим объясняется тот факт, что среди старшего и высшего политсостава удельный вес выпускников военных академий был незначителен: среди помощников командиров корпусов по политической части лишь 14,3% имели высшее военно-политическое образование, среди начальников политотделов -меньше 20% .

Переход многих политработников на командную работу, резкое сокращение выпускников в средних военно-политических учебных заведениях, недостаточный выпуск их Военно-политической академией привели к тому, что уже к концу 1929 г. некомплект политработников в РККА составил 800 человек, а в середине 1930 г. - 1300.

Причиной сложившейся ситуации явилось то, что в августе 1926 г. подготовка политработников среднего звена претерпела коренное изменение: была введена в действие система «смешанной подготовки и прохождения службы» для среднего звена политсостава. По этой системе командиры-коммунисты, получившие среднее военное образование и проработавшие командирами не менее года, поступали на военнополитические курсы, по окончании которых назначались на должности политработников. По истечении некоторого времени они вновь назначались на строевые должности и т.д. . Такая политика не позволяла кадровым военнослужащим сосредоточится на каком-то конкретном профиле военной службы, снижала престижность политработы, что также вело к недоукомплектованности политсостава.

Неслучайно в 1931 г. было принято решение об отмене системы «смешанной подготовки и прохождения службы». Это был дей-

ственный шаг в направлении преобразования всей системы политической работы.

Для разрешения другой сложившейся проблемы - нехватки политработников среднего звена - политуправление Красной Армии предложило политорганам и партийным организациям частей выдвигать на должности политработников лучших красноармейцев и младших командиров из числа партийного актива. Одновременно была проведена мобилизация среди коммунистов местных партийных организаций (в армию на политработу было направлено 1300 человек).

В феврале 1931 г. при участии ЦК ВКП(б) была проведена повторная мобилизация, которая позволила увеличить состав по-литорганов еще на 4000 человек. Данная мобилизация привела не только к росту количества политработников, но и способствовала повышению качества политработы в целом. С другой стороны, в связи с приходом коммунистов из местных организаций появилась серьезная проблема, связанная с качеством их военной подготовки. Некоторые мобилизованные из запаса имели слабые военные знания, а основная часть прибывшего пополнения данными знаниями не обладала. Поэтому изучение политработниками военного дела, особенно подготовка их для работы в специальных родах войск, приобрело особенно важное значение.

В 1931 г. в связи с нехваткой политработников и проблемой их военной подготовки ПУРККА приняло меры по увеличению числа курсантов и слушателей в военнополитических учебных заведениях, улучшению учебного процесса в них, подготовке политработников для специальных родов войск.

1930 г. при обсуждении вопроса «О мероприятиях по избежанию существующего некомплекта начсостава в РККА» было предложено при наборе в вузы усилить меры по особо тщательному отбору принимаемых курсантов, чтобы отсев при обучении не превышал 10%, а также установить первоначальный период (не более 3-х месяцев), в течении которого должен происходить отсев .

1931 г. говорилось: «Военно-учебные заведения - военные школы, курсы усовершенствования и академии - должны стать для всей армии подлинно ведущими центрами в бое-

вой и политической подготовке, в овладении техникой, в военно-научной работе и обеспечивать потребность армии в высококвалифицированном и военно-техническом, и политическом отношении начсоставе» .

Была расширена сеть военно-политических заведений, увеличена их емкость. Так, Ленинградские военно-политические курсы с десятимесячным сроком обучения были преобразованы в военно-политическую школу с двухгодичным сроком обучения. Увеличивался не только срок обучения, но и количество обучающихся; так, Московские и Ленинградские военно-политические курсы были доведены до 1 тыс. человек штатной численности.

Параллельно открывались новые военно-политические учебные заведения; так, например, Полтавские военно-политические курсы первоначально создавались из расчета 600 человек; в дальнейшем число обучаемых здесь достигло 1100 человек .

Одновременно политуправление Красной Армии значительно расширило численность слушателей Военно-политической академии. Только в 1931 г. прием в нее по сравнению с предыдущим годом увеличился в полтора раза. При академии открылось заочное отделение на 1000 человек, а также вечернее отделение на 200 человек . Кроме того, при академии продолжали работать годичные курсы усовершенствования старшего политсостава на 100 человек и шестимесячные курсы партийно-политической подготовки единоначальников на 100 человек .

Для контроля выполнения требований партии и Реввоенсовета в 1931 г. Военнополитическая академия была проверена. 3 марта 1931 г. в постановлении Реввоенсовета «О результатах обследования ВПА им. Толмачева» было отмечено, что академия имеет здоровую парторганизацию, крепко сплоченную на основе генеральной линии партии, хороший преподавательский и слушательский состав (80,7% - рабочие, 75% - участники гражданской войны). Но в ходе инспекции были обнаружен ряд недостатков, в постановлении было отмечено: «Кафедра политработы, имея ряд достижений в развертывании своего теоретического курса, недостаточно обеспечивает подготовку слушателя для практического руководства политработой в

мирное время и совершенно не дает необходимых инструкторских навыков» .

В 1931 г. значительное распространение получили двухгодичные вечерние так называемые комвузы, которые начали создаваться еще в конце 1930 г. главным образом в крупных гарнизонах. В комвузах обучался средний командный и политический состав, а также партийные активисты из числа красноармейцев и младших командиров.

Политорганы вместе с повышением военных знаний политработников большое внимание обращали на улучшение (в советском понимании) их социального и партийно -го состава. Благодаря вышеуказанным мероприятиям, а в частности партийной мобилизации по выдвижению лучших красноармейцев и младших командиров на политработу, рабочая прослойка среди политсостава, особенно в среднем звене, значительно увеличилась. Если в начале 1928 г. среди среднего политсостава рабочие составляли 40%, то в начале 1931 г. их было уже 53%. Возрос также партийный стаж (свыше 5 лет) политработников среднего звена с 64% в 1928 г. до 74% в 1931 г. .

В постановлении ЦК ВКП(б) «О командном и политическом составе», принятом в июне 1931 г. относительно укрепления кадров политработников за последние два года, говорилось: «Выросла рабочая прослойка

среди политработников, особенно политруков» .

Важнейшим преобразованиям, произошедшим в рассматриваемый период, стало изменение структуры политорганов.

В июле 1932 г. в политуправлениях округов были созданы секторы по работе в авиации, а в дальнейшем принято решение создать в ведущих округах - Московском, Ленинградском, Украинском, Белорусском -и Особой Краснознаменной Дальневосточной армии секторы по работе в танковых и механизированных войсках.

В апреле 1933 г. по решению ЦК ВКП(б) была перестроена организационная структура политуправления Красной Армии. Существовавшие ранее в политуправлении секторы по работе в авиации, в танковых и механизированных войсках были преобразованы в самостоятельные отделы.

В 1932 г. в учебный план командирской подготовки был введен курс марксистско-

ленинская подготовки. На изучение отводилось 90 часов учебного времени в год. Устанавливалась обязательная сдача зачетов в конце обучения. В его программу входили материалы и решения съездов и конференций ВКП(б); вопросы военного строительства и укрепления оборонной мощи страны; произведения, статьи и речи советских политических лидеров, классиков марксизма-ленинизма; вопросы истории ВКП(б).

Но не во всех частях и подразделениях данное требование было выполнено; так, при инспектировании 1-й Ленинградской артил-леристской школы 28 июня 1933 г. были выявлены следующие факты: «Марксистко-

ленинская подготовка начсостава и индивидуальная подготовка с отстающими не налажена... не достаточно обеспечено высокое качество преподавания как по содержанию, так и по методике».

В директиве ПУРККА «О направлении пропаганды в Красной Армии» от 22 июня 1939 г. подчеркивалось, что овладение марксистско-ленинской теорией - не самоцель, а средство укрепления мощи РККА, повышения политико-морального состояния и боевой выучки личного состава частей и подразделений .

Ответственность за организацию марксистско-ленинской подготовки политсостава ПУРККА возложило на политорганы по принципу: каждый политорган ведет учебу командиров и политработников низшего войскового звена; так, например, политуправление округа организовывало учебу руководящего звена соединений и т.д. .

В сентябре 1933 г. на совещании членов ЦК ВКП(б) выступил И.В. Сталин, который при обсуждении вопроса о характере управления войсками в округе предложил ликвидировать военные советы в округах. Против данного шага выступил Я.Б. Гамарник, который писал в ЦК партии, что военные советы в том виде, как они сложились, необходимо

В июне 1934 г. Реввоенсовет СССР, существовавший как коллегиальный орган руководства Вооруженными Силами, был упразднен. Этим же постановлением ЦИК СССР Народный комиссариат по военным и морским делам был переименован в Народный комиссариат обороны СССР. Народным комиссаром обороны был утвержден К.Е. Ворошилов, его первым заместителем - Я.Б. Гамарник, вторым - М.Н. Тухачевский. В ноябре при Народном комиссариате обороны СССР был создан Военный совет, который выполнял функции совещательного органа, в его состав входило 80 человек. Одновременно были ликвидированы военные советы в округах и армиях. Военный совет Наркомата обороны СССР как совещательный орган прекратил свою деятельность в марте 1938 г. с учреждением Главного военного совета, а позже этот орган и вовсе был ликвидирован.

Для разработки организационной структуры и штатов центральных органов Наркомата обороны СССР на основании утвержденной наркомом схемы обороны были созданы группы по пять человек, которым поручили представить предложения по реформированию штатов и организации управлений. Для работы над преобразованием ПУРККА была назначена группа во главе с заместителем начальника ПУРККА А.С. Бу-линым . После окончания работы этой группы политическое руководство получило предложения об усовершенствовании системы управления политработой и оптимизации ряда штатных категорий.

Таким образом, в предвоенные годы руководство строительством политорганов носило противоречивый, непоследовательный характер, усугублявшийся проведенной в армии чисткой.

Примечания

1. Политорганы Советских Вооруженных Сил [Текст]. - М., 1984. - С. 116.

2. РГВА. - Ф. 4. - Оп. 18. - Д. 19. - Л. 7.

3. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза [Текст]. - С. 255.

4. См.: «Пропагандист и агитатор РККА» [Текст]. - 1939. - № 2. - С. 38-39.

5. См.: КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза [Текст]. - С. 255.

6. Там же. - С. 265.

7. РГВА. - Ф. 9. - Оп. 29. - Д. 10. - Л. 216.

9. РГВА. - Ф. 9. - Он. 29. - Д. 12. - Л. 298.

10. Там же. - Д. 1S0. - Л. 272.

11. Там же. - Ф. 4. - Он. 18. - Д. 19. - Л. 393.

12. Политорганы Советских Вооруженных Сил [Текст]. - С. 13б.

13. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза [Текст]. - С. 2б3.

14. См.: Петров, Ю.П. Строительство нолиторганов, партийных и комсомольских организаций армии и флота (1918-19б8 гг.) [Текст] I Ю.П. Петров. - М., 19б8. - С. 231.

15. См.: РГВА. - Ф. 9. - Он. 31. - Д. 1. - Л. S1.

16. Подсчитано но РГВА. - Ф. 9. - Он. 29. - Д. 1S0. - Л. 273.

17. См.: Там же. - Ф. 4. - Он. 18. - Д. 41. - Л. 4.

18. РГВА. - Ф. 4. - Он. 18. - Д. 19. - Л. 79.

19. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза [Текст]. - С. 2б4.

20. См.: Иовлев, А.М. Указ. соч. [Текст]. - С. 112.

21. См.: Там же. - С. 107.

22. См.: Петров, Ю.П. Указ. соч.[Текст]. - С. 232.

23. РГВА. - Ф. 4. - Он. 18. - Д. 19. - Л. 127.

24. Там же. - Ф. 9. - Он. 40. - Д. 1S. - Л. 30.

25. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза [Текст]. - С. 32S.

26. Партийно-политическая работа в РККА. - 1939. - № 13. - С. б.

27. См.: Политорганы Советских Вооруженных Сил [Текст]. - С. 144.

28. См.: РГВА. - Ф. 4. - Он. 18. - Д. 24. - Л. 18.

29. Там же. - Ф. 9. - Он. 29. - Д. 1S7. - Л. 207.

Д.Н. Малахов ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РККА В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА

Комплексно, на основе современных источников, рассмотрены основополагающие проблемы тылового обеспечения РККА в 30-е годы XX века; ее отдельные элементы (продовольственно-фуражное, обозно-вещевое, техническое снабжение, медобеспечение и пр.); проблемы их взаимоотношений с управленческими и производственными инстанциями; оценены возможности тыла РККА в мирных условиях, в ходе локальных войн и военных конфликтов.

THE REAR SUPPLY OF THE RED ARMY IN 30 OF THE XX CENTURY

In a complex, on the basis of modem sources, basic problems of rear supply of the Red Army in 30th years of the XX century are regarded; its separate elements (food-feed, train-ware, technical supply, medical supply and so on), their mutual relations with administrative and industrial authorities; opportunities of the rear of the Red Army in peace conditions, during local wars and military conflicts are estimated.

Военно-политическое руководство

страны в 30-е годы XX века, осознавая, что система тылового обеспечения не соответствует требованиям времени, стало уделять больше внимания ее организации.

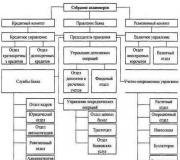

В 1935 г. в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) из Военнохозяйственного управления были выделены службы продовольственного и обозно-вещевого снабжения со своими органами управления: в центре - Управление продовольственного снабжения и Управление обозновещевого снабжения; в округах - отделы этих

служб, в дивизиях - отделения. В полках были введены должности начальника продовольственно-фуражной службы и начальника обозно-вещевого снабжения. Проведенные реформы позволили значительно улучшить обеспечение войск продовольствием и обозно-вещевым имуществом, подготовить эти службы к успешной работе в военное время .

9 августа 1935 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О состоянии обозно-вещевого и продовольственного снабжения Красной Армии и Флота». В основу по-